3次元CADとは?メリット・デメリットから導入の成功事例まで徹底解説

1. 3次元CADの基本知識

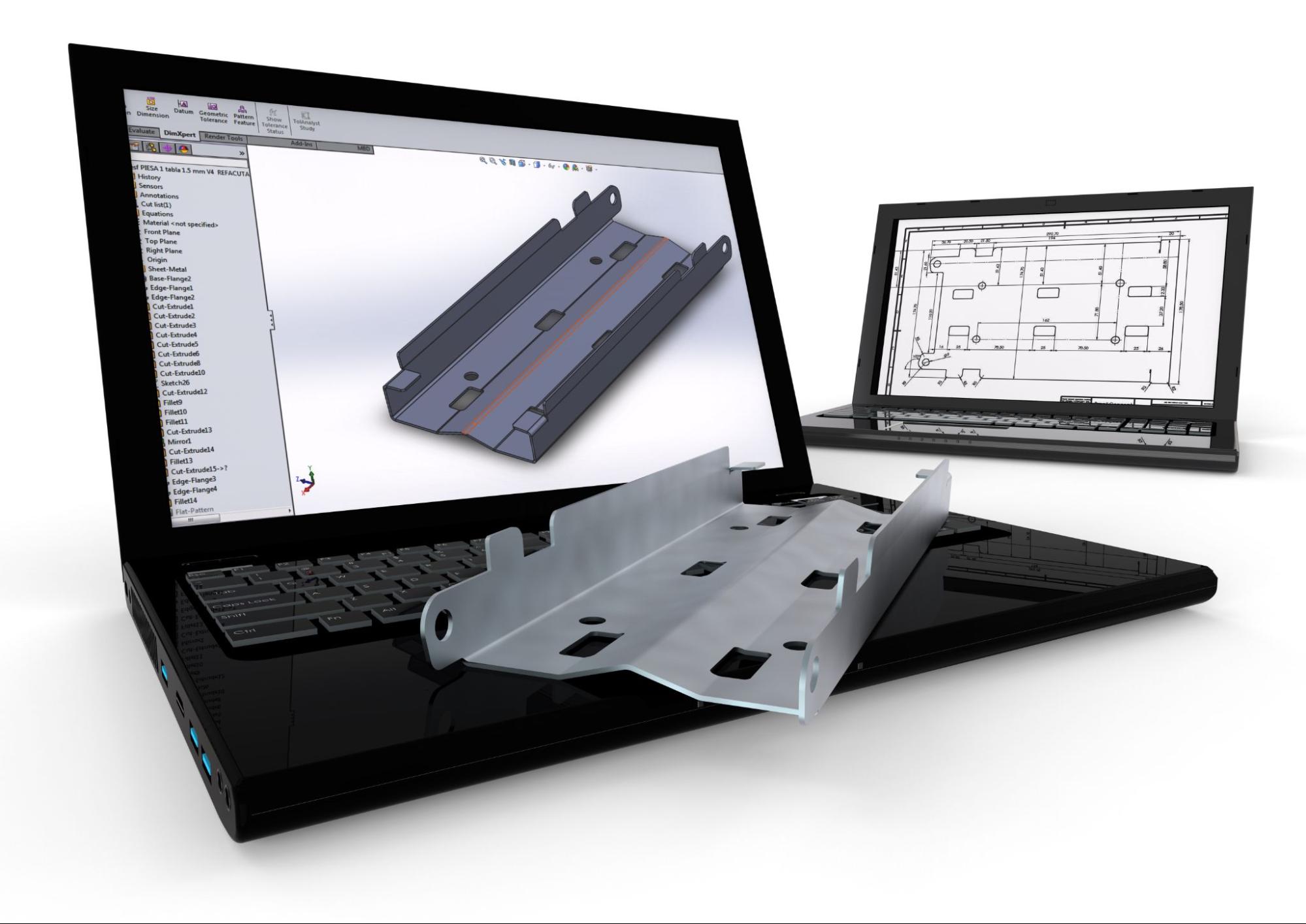

3次元CAD(Computer-Aided Design)は、コンピュータを活用して3次元モデルを設計・作成するツールです。一般的なCADという言葉は、設計者やエンジニアが図面や設計データを効率よく作成するためのソフトウェア全般を指します。その中でも、3次元CADは特に立体的な設計を行うために用いられ、製造業をはじめ建築、機械、エレクトロニクス分野などで広く活用されています。

3次元CADの基本的な機能

3次元CADの最大の特長は、従来の2次元図面では表現しきれない立体的なデータを扱えることです。このデータは「3Dモデル」と呼ばれ、製品の形状、寸法、構造を視覚的かつ正確に表現します。主な機能として、以下が挙げられます。

- 1.モデリング機能

- ・点、線、面を利用して3次元の形状を作成。ソリッドモデリングやサーフェスモデリングなどが含まれます。

- 2.アセンブリ設計

- ・部品を組み合わせた構造体を設計。製品の全体像をシミュレーション可能です。

- 3.レンダリング機能

- ・現実に近い形でモデルを視覚化。材質や色を設定して製品イメージを強調します。

- 4.解析機能(CAEとの連携)

- ・応力や振動の解析を実施。設計段階での問題を予測・解決します。

これらの機能により、設計者はより効率的かつ正確に製品を開発することが可能になります。

3次元CADが登場した背景

3次元CADが広まった背景には、製造業の設計工程での課題がありました。特に手描きの図面や2次元CADでは、製品をイメージする際に「立体感」が不足しているため、誤解やミスが生じやすい点が問題視されていました。これを解決するために、よりリアルで正確な設計が求められ、3次元CADが発展しました。

最初に登場した3次元CADソフトは1980年代後半のもので、当時は高価かつ高い専門知識が必要でした。しかし、コンピュータ技術の進歩とともに、現在では多くの企業が導入可能な価格帯と機能性を持つソフトが増えています。

3次元CADの利点

3次元CADは、単に設計を「立体的にする」だけではありません。設計者やチーム全体に次のような大きな利点を提供します。

- 1.設計ミスの削減

- ・部品間の干渉や動作不具合を事前に検出可能。現物試作の前に問題を解決できます。

- 2.製品開発のスピードアップ

- ・設計から試作までの期間を短縮。スムーズなプロセスが実現します。

- 3.コスト削減

- ・試作回数の削減や材料の最適化により、コスト効率を向上。

- 4.設計データの共有性

- ・3次元データは他部門や外部パートナーと共有しやすく、チーム全体の連携を強化します。

3次元CADのこれから

現在、3次元CADは設計だけでなく、3Dプリンターやデジタルツインなど、次世代技術との連携も進んでいます。これにより、製品設計から製造、保守までの全プロセスが効率化され、製造業の未来を支える基盤技術としてますます重要性が高まっています。

3次元CADは単なるツールにとどまらず、製造業にとっての競争力を高める鍵とも言えます。次の章では、この技術がもたらす具体的なメリットについて詳しく見ていきます。

2. 3次元CADのメリットとデメリット

3次元CADは、設計の効率化や正確性の向上といった多くの利点を持つ一方で、導入や運用にあたって特有の課題も存在します。ここでは、3次元CADの「メリット」と「デメリット」をそれぞれ詳しく解説し、導入前に知っておくべきポイントを整理します。

3次元CADのメリット

-

- 1.設計ミスの大幅削減

3次元CADでは、部品の立体モデルを用いて干渉や動作不良をシミュレーションできます。これにより、実際の試作や量産前に潜在的な設計ミスを発見することが可能です。例えば、部品間の隙間が適切か、組み立て時に干渉が生じないかを視覚的に確認できるため、製品品質の向上につながります。

- 1.設計ミスの大幅削減

-

- 2.製品開発の迅速化

3次元モデルを利用することで、試作を繰り返す必要が減り、設計から量産までのプロセスがスピーディーになります。また、設計データをもとに解析やシミュレーションが可能なため、従来手作業で行われていた検証工程を効率化できます。特に、複雑な製品ほどこの効果は顕著です。

- 2.製品開発の迅速化

-

- 3.コスト削減

設計ミスの削減や試作回数の減少により、開発コストを抑えられる点も3次元CADの大きな魅力です。さらに、材料や加工プロセスを最適化するための設計が可能になり、資源の無駄を減らすことにも寄与します。

- 3.コスト削減

-

- 4.チーム間でのデータ共有と連携強化

3次元CADで作成されたデータは、製造部門や外部の協力会社ともスムーズに共有できます。特にクラウド対応のCADツールを使用すれば、リアルタイムでデータを更新・確認することが可能です。これにより、開発チーム全体のコミュニケーションが向上し、作業の効率化が実現します。

- 4.チーム間でのデータ共有と連携強化

- 5.製品イメージの視覚化

3次元CADでは、完成品をリアルな形で視覚化するレンダリング機能を活用できます。これにより、製品の設計段階からクライアントや顧客に提案しやすくなるため、承認プロセスの短縮や取引先との意思疎通がスムーズに進みます。

3次元CADのデメリット

-

- 1.導入コストが高い

3次元CADソフトウェアは高価なものが多く、初期投資が大きなハードルとなります。また、ソフトウェアに加えて、高性能なハードウェアも必要になることが多いため、導入費用はさらに増加します。

- 1.導入コストが高い

-

- 2.学習コストと習熟の難しさ

操作が複雑で、多機能な3次元CADは習得に時間がかかる場合があります。特に、設計者が2次元CADから移行する場合、立体的なモデリング技術や操作方法を一から学ぶ必要があります。この学習期間中は、設計の効率が一時的に低下する可能性もあります。

- 2.学習コストと習熟の難しさ

-

- 3.運用と保守の負担

ソフトウェアのバージョンアップやライセンス管理など、運用面での負担が発生します。さらに、運用を継続するには専門知識を持つ人材の確保が不可欠で、人材不足が課題となるケースもあります。

- 3.運用と保守の負担

-

- 4.データの互換性問題

複数のCADツールを併用している場合、データ形式が異なるために互換性の問題が生じることがあります。特に、協力会社や取引先が異なるツールを使用している場合、データ変換や修正作業が必要になることもあります。

- 4.データの互換性問題

- 5.過剰な設計への依存リスク

3次元CADは便利である反面、設計者が「現場感覚」を失うリスクもあります。ツール上でのシミュレーションが完璧であっても、実際の加工現場や材料の特性を考慮しないと、不具合が生じることがあります。このため、設計者にはCADに加えて現場知識も求められます。

3次元CADを導入する際のバランス

3次元CADは非常に強力なツールである一方、導入にはコストや人的リソースの負担が伴います。そのため、導入を検討する際は、次のポイントを考慮することが重要です。

- 導入目的を明確にする:自社の課題を洗い出し、3次元CADで解決可能かを検討します。

- 適切なソフトウェアの選定:必要な機能を満たす製品を選び、無駄なコストを削減します。

- 人材育成の計画を立てる:導入後の教育体制を整えることで、スムーズな移行を目指します。

3次元CADの導入は一見ハードルが高いように感じるかもしれません。しかし、メリットを最大限活用することで、製造業の競争力向上や業務効率化に大きく寄与します。次の章では、3次元CADと2次元CADの違いについて詳しく比較していきます。

3. 3次元CADと2次元CADの違いと選び方

製造業や設計業務において、CADツールは今や欠かせない存在です。しかし、「2次元CAD」と「3次元CAD」にはそれぞれ特徴があり、使い分けや選び方に迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、2つのCADの違いを徹底的に比較し、それぞれの特徴を理解したうえで適切な選び方を解説します。

2次元CADとは

2次元CADは、その名の通り平面上に図形を描くためのツールです。1980年代に普及し始めた当初から、製造業の設計プロセスにおいて広く活用されてきました。図面を手描きで行っていた時代に比べ、線や寸法を正確かつ迅速に引けるという点が大きなメリットとなり、設計者の負担を大幅に軽減しました。

【2次元CADの主な特徴】

- ・平面図、断面図、立面図などの図面作成に特化

- ・シンプルな操作性で、比較的短時間で習得可能

- ・ソフトウェアやハードウェアのコストが低い

このため、部品図や簡単なレイアウト設計、平面的な作図に適しています。

3次元CADとの違い

一方、3次元CADは設計を立体的に表現するためのツールです。製品を「3Dモデル」として作成できるため、より詳細な設計やシミュレーションが可能になります。以下に2次元CADとの主要な違いを示します。

| 項目 | 2次元CAD | 3次元CAD |

| 設計の視点 | 平面的(X軸、Y軸) | 立体的(X軸、Y軸、Z軸) |

| データの内容 | 図面データ(線、寸法) | 3Dモデルデータ(形状、材質、構造) |

| 学習コスト | 比較的低い | 高い(専門知識が必要) |

| 適用範囲 | 単純な設計、レイアウト作図 | 複雑な製品設計、シミュレーション |

| 導入コスト | 低い | 高い |

例えば、製品の全体イメージや内部構造を正確にシミュレーションしたい場合、3次元CADが圧倒的に有利です。一方で、部品図や概略設計など、平面的な作図に限定される場合は2次元CADの方が効率的です。

3次元CADを選ぶべき場面

3次元CADが必要とされる場面には、以下のような状況が挙げられます。

-

- 1.複雑な形状の設計が必要な場合

- 航空機や自動車、家電製品などの複雑な形状設計では、3次元CADが不可欠です。3Dモデルを活用することで、部品間の干渉や組み立て工程をシミュレーションできます。

- 1.複雑な形状の設計が必要な場合

-

- 2.シミュレーションや解析が必要な場合

- 製品の動作確認や応力解析を設計段階で行いたい場合、3次元CADはその機能を備えています。これにより、試作回数の削減が可能です。

- 2.シミュレーションや解析が必要な場合

-

- 3.他部門との連携が求められる場合

- 3次元CADで作成されたデータは、製造部門や営業、マーケティングとも簡単に共有できます。特にクラウド対応CADでは、リアルタイムで情報共有が可能です。

- 3.他部門との連携が求められる場合

- 4.3Dプリンターを活用する場合

- 3Dプリンター用のデータ作成には、3次元CADが必須です。設計から試作、製造まで一貫してデジタル化できるため、プロセス全体が効率化されます。

2次元CADが適している場面

一方、2次元CADが適しているのは次のような場面です。

-

- 1.簡易的な図面作成が中心の場合

- 部品図や平面的な設計が主な業務であれば、2次元CADの方が操作が簡単で時間も短縮できます。

- 1.簡易的な図面作成が中心の場合

-

- 2.コストを抑えたい場合

- 初期導入費用やライセンス費用を抑えたい場合には、2次元CADが経済的です。

- 2.コストを抑えたい場合

- 3.CAD経験が少ない場合

- 操作が直感的で学習しやすいため、CAD初心者にも適しています。

どちらを選ぶべきか?

3次元CADと2次元CADのどちらを選ぶべきかは、業務内容や求める成果によって異なります。以下の質問を検討してみてください。

- ・製品設計は複雑か、それとも単純か?

- ・シミュレーションや解析が必要か?

- ・データの共有範囲はどの程度か?

- ・初期費用や運用コストにどれだけ予算を割けるか?

もし、現在2次元CADを使用しており、今後の業務が複雑化する見通しがある場合は、段階的に3次元CADへの移行を検討するのも良い選択です。逆に、シンプルな設計業務が中心の場合は、無理に3次元CADを導入する必要はないかもしれません。

3次元CADと2次元CADは、設計業務のアプローチを大きく変えるツールです。どちらも用途によって適材適所で活用できるため、自社の業務に最適な選択を行うことが重要です。次の章では、3次元CADを導入する際に知っておきたい注意点と成功のためのステップを解説します。

4. 3次元CAD導入時の注意点と成功するためのステップ

3次元CADは製品設計を革新するツールですが、導入にはいくつかの課題が伴います。導入を成功させるためには、事前の準備と適切な戦略が欠かせません。ここでは、導入時に注意すべき点と、成功を目指すための具体的なステップを解説します。

3次元CAD導入時の注意点

-

- 1.導入目的を明確にする

3次元CADは非常に多機能である反面、その機能を活かすには明確な目的が必要です。「設計の効率化」「コスト削減」「顧客提案力の向上」など、導入により達成したい具体的な目標を設定しましょう。目標が曖昧だと、期待した効果が得られない可能性があります。

- 1.導入目的を明確にする

-

- 2.ソフトウェア選定のポイント

市場には多種多様な3次元CADソフトウェアが存在します。それぞれ機能や価格が異なるため、以下の要素を基準に選定を行いましょう:- ・自社の業務に必要な機能を備えているか。

- ・操作性は適切か。

- ・他部門や外部とのデータ互換性があるか。

- ・サポート体制が充実しているか。

- ・ライセンス費用や運用コストが予算内に収まるか。

- 2.ソフトウェア選定のポイント

-

- 3.教育・トレーニングの必要性

3次元CADは習得に一定の時間が必要です。新たなソフトウェアを導入する場合は、設計者向けのトレーニングを計画し、操作習熟に向けた学習期間を確保する必要があります。教育にかけるコストや時間も事前に見積もるべきです。

- 3.教育・トレーニングの必要性

-

- 4.既存システムとの連携

3次元CADの導入によって新たなデータ形式が発生するため、既存の設計データや他のシステムとの互換性が重要です。特に、製造部門や他部署で利用するツールとの連携が不十分だと、作業効率が逆に低下する可能性があります。

- 4.既存システムとの連携

- 5.コスト管理

初期費用だけでなく、運用やアップデートのコストも考慮する必要があります。特に、ライセンス契約が必要なソフトウェアでは、長期的な運用コストの見積もりが欠かせません。

3次元CAD導入を成功させるためのステップ

-

- 1.現状の課題を分析する

まずは、現在の設計プロセスや業務フローにおける課題を洗い出します。設計ミスの多発、コミュニケーションの非効率性、試作回数の多さなど、3次元CADで解決可能な問題をリストアップします。

- 1.現状の課題を分析する

-

- 2.導入計画を策定する

課題の洗い出しが終わったら、導入のための計画を立てます。この際、次のような要素を検討しましょう。- ・導入のスケジュール

- ・必要な人材や教育プログラム

- ・ソフトウェアの選定プロセス

- ・成果を測るための評価基準

- 2.導入計画を策定する

-

- 3.パイロット導入を行う

全社的な導入の前に、一部のプロジェクトや部署で試験的に3次元CADを導入するのがおすすめです。これにより、実際の業務における適合性を検証し、課題を特定できます。パイロット導入で得られた知見を基に、全体導入の戦略を調整します。

- 3.パイロット導入を行う

-

- 4.教育とサポート体制を整える

3次元CADの導入はツールを提供するだけでは不十分です。設計者が効率よく操作を学べる教育プログラムを用意し、疑問やトラブルに迅速に対応できるサポート体制を整備することが重要です。社内に専門スタッフを育成するのも一つの方法です。

- 4.教育とサポート体制を整える

- 5.導入後の評価と改善を繰り返す

導入後は、設定した目標に対してどれだけ成果が出ているかを定期的に評価します。評価項目としては以下が考えられます。- ・設計ミスの削減率

- ・試作回数の減少

- ・設計から製造までのリードタイム短縮

- ・コスト削減効果

評価の結果を基に運用プロセスを改善し、さらに効果を高める取り組みを続けることが重要です。

3次元CAD導入の成功事例に学ぶ

実際に3次元CADを導入して成功した企業の事例を見ることで、具体的なイメージをつかむことができます。たとえば、ある自動車部品メーカーでは、3次元CADを導入した結果、設計ミスが70%以上減少し、試作期間が50%短縮されたという成果を上げました。また、他の企業では、製品設計データをクラウドで共有することで、製造部門との連携を強化し、業務効率が大幅に向上したという報告があります。

3次元CADの導入には一定のコストや労力が伴いますが、適切な準備と運用を行うことで、業務効率の向上や製品品質の改善といった大きな成果を得られる可能性があります。次の章では、3次元CADの具体的な活用事例や今後のトレンドについて掘り下げていきます。

5. 製造業における成功事例と今後のトレンド

3次元CADは製造業において革新的な技術を提供し、多くの成功事例を生み出しています。また、近年では3次元CADを核にした新たなトレンドが次々と登場しており、業界全体に変革をもたらしています。最後に、製造業における具体的な活用事例と、今後注目されるトレンドについて詳しく解説します。

製造業における3次元CADの成功事例

1. 自動車部品メーカーの設計効率化

ある自動車部品メーカーでは、3次元CADを活用して部品設計のプロセスを大幅に改善しました。それまで2次元CADで行われていた設計業務では、部品間の干渉を現場で確認し、手直しが必要でした。しかし、3次元CADで設計データを立体化し、シミュレーション機能を利用することで、干渉チェックを設計段階で完了させることが可能になりました。

成果: 設計ミスの発生率を70%削減し、試作期間を従来比で50%短縮。コスト削減と開発スピード向上を両立しました。

2. 航空機メーカーでの軽量化設計

航空機産業では、製品の軽量化が競争力の要となります。ある航空機メーカーは3次元CADとCAE(Computer-Aided Engineering)を連携させることで、設計段階から重量最適化を実現しました。3次元CADの解析機能を用いて部材の応力や振動をシミュレーションし、必要最小限の材料で高い強度を維持する設計が可能に。

成果: 製品の重量を10%削減し、燃費性能を向上。環境負荷の低減にもつながりました。

3. 家電メーカーのデザインプロセス改善

ある家電メーカーでは、3次元CADのレンダリング機能を活用して製品デザインのプロセスを革新しました。製品開発の初期段階でリアルな3Dイメージを作成し、マーケティング部門や営業部門と設計データを共有。製品の方向性を早期に確定させることで、無駄な修正作業を削減しました。

成果: 製品開発のリードタイムを30%短縮。市場投入までのスピードを高めることで競争力を向上させました。

今後の3次元CADを巡るトレンド

1. クラウドベースのCADの普及

近年、クラウド技術を活用したCADツールが増加しています。クラウドベースの3次元CADでは、設計データをインターネット経由で共有・保存できるため、リモートワークや複数拠点での作業がスムーズに行えます。これにより、設計チーム間の連携が強化され、グローバルなプロジェクトにも対応可能です。

2. AIとの連携

AI(人工知能)の進化により、3次元CADもさらに賢くなっています。たとえば、設計者が入力したデータをもとに最適な設計案を自動生成する機能や、設計ミスをリアルタイムで検知するAIアシスタントが登場しています。これにより、設計効率と精度が飛躍的に向上すると期待されています。

3. デジタルツインの活用

デジタルツインは、実物の製品や設備のデジタルコピーを作成し、運用やメンテナンスを最適化する技術です。3次元CADで作成されたデータをもとにデジタルツインを構築することで、製品の全ライフサイクルを通じた管理が可能になります。これにより、設計だけでなく製造後の保守や改良も効率化されます。

4. 3Dプリンターとのさらなる融合

3Dプリンターの進化と普及に伴い、3次元CADとプリンターとの連携がより重要になっています。特に試作だけでなく、最終製品の製造にも3Dプリンターが活用されるようになり、3次元CADでのデザインがそのまま製造プロセスに反映される流れが加速しています。

5. VR/ARとの連携

仮想現実(VR)や拡張現実(AR)技術との統合も進んでいます。設計データをVRやARで確認することで、製品の操作感や使い勝手を仮想空間で体験可能になります。この技術は特に顧客提案やマーケティングでの活用が期待されています。

未来を見据えた3次元CAD活用の重要性

3次元CADは単なる設計ツールにとどまらず、AI、クラウド、VR/AR、3Dプリンターなどの最先端技術と連携することで、業界の垣根を超えた新たな価値を創出しています。今後も進化が続く3次元CADをいち早く取り入れることで、競争力を高め、より効率的で革新的な製品開発を実現できるでしょう。