製造業で3Dプリンターをどう活用する?導入効果を最大化する5ステップ

1. なぜ今、製造業で3Dプリンターが注目されているのか

かつては試作や一部の業界に限られていた3Dプリンター(積層造形)の技術が、ここ数年で急速に製造業全体に広がりを見せています。その背景には、単なる技術進歩だけでなく、製造業界が抱える根本的な課題と3Dプリンターの持つ特性がマッチし始めたことがあります。

まず、製造業全体に共通しているのが、「短納期化」と「多品種少量化」という市場の変化です。かつては大量生産・長期スパンの製造が主流でしたが、近年では「少ないロットで素早く」「試作段階を繰り返して市場に合ったものを作る」というスタイルが求められるようになりました。加えて、材料価格の高騰やサプライチェーンの不安定さ、熟練技術者の減少といった複合的な問題もあり、従来の製造手法だけでは柔軟に対応することが難しくなっています。

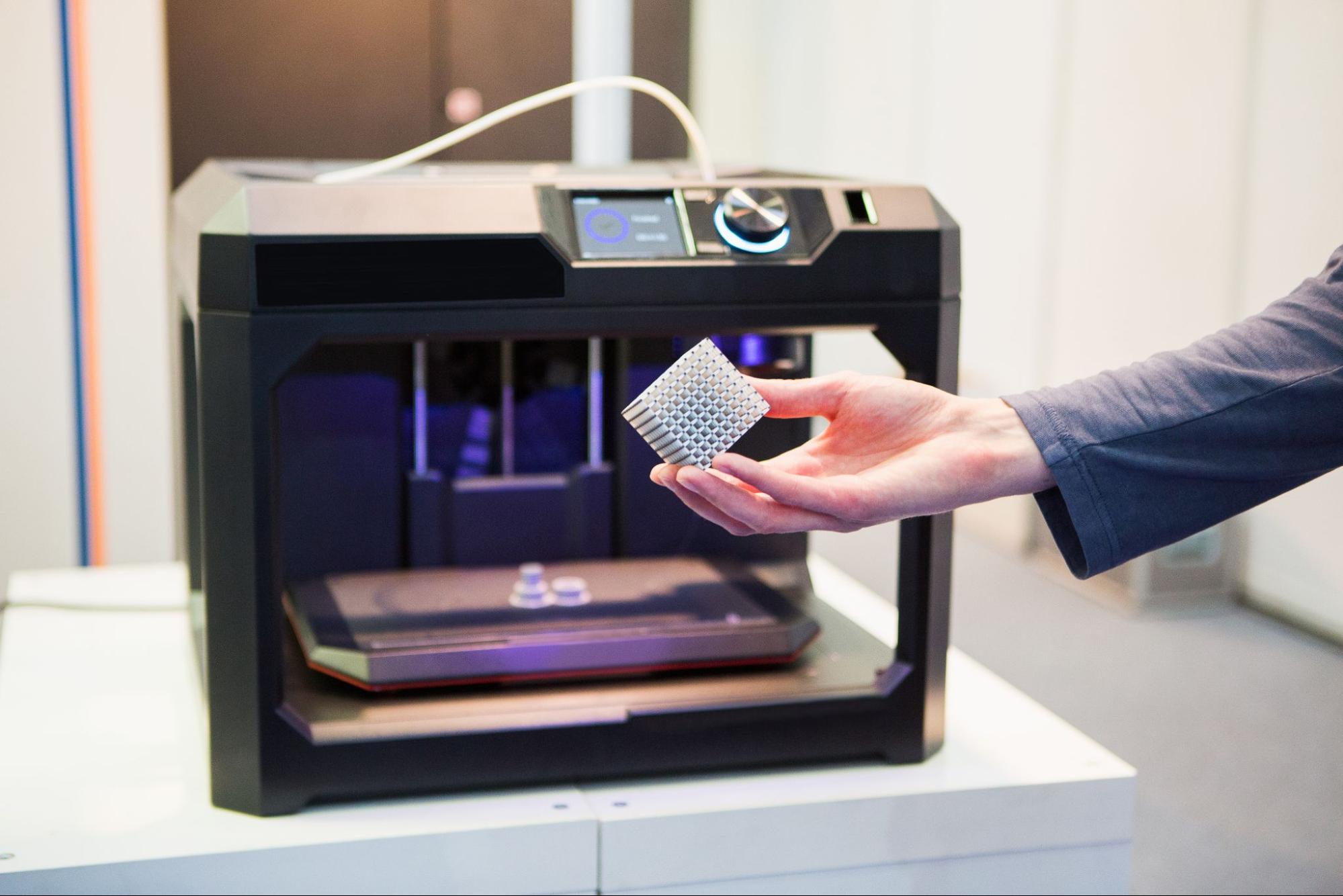

そんな中で注目されているのが3Dプリンターです。3Dプリンターは、CADデータさえあれば、金型不要でモノを一つから造形できるという柔軟性を持っています。従来は数週間〜数ヶ月かかっていた試作品の製作も、3Dプリンターを使えば1日〜数日で完了するケースが多く、製品開発スピードの大幅な短縮につながります。さらに、改良・改善を何度も繰り返す「アジャイル開発」的なアプローチと非常に相性が良いのもポイントです。

また、製造現場での使い方も多様化しています。たとえば、現場で使用する治具や専用工具の内製化、製品に組み込む部品そのものの製造、または金属粉末を使った最終製品の生産など、応用の幅は年々広がっています。以前は「樹脂でおもちゃのようなものを作るツール」という認識だった人も多いかもしれませんが、今ではエンプラ(エンジニアリング・プラスチック)や金属などを使って、実機に使える品質の部品を作ることが当たり前になりつつあります。

そして何より、中小製造業でも導入できるレベルの価格帯・サイズの機種が増えてきたことも、普及を後押ししています。5年前であれば数百万円単位の投資が必要だった3Dプリンターも、今では100万円未満で導入できるものもあり、「試しに導入してみよう」と考える企業が増えているのです。

これらの要因が重なり、3Dプリンターはもはや「特別なハイテク技術」ではなく、日々の業務改善や競争力強化のための現実的な手段として、製造業の現場で注目されています。

とはいえ、どのように活用すれば最大の効果を発揮できるのか、また本当に自社にマッチするのかといった疑問を持つ方も多いはずです。次の章では、実際に3Dプリンターを活用している製造業の事例を取り上げ、どんな使い方がされているのか、どんな効果があったのかをご紹介していきます。

2. 3Dプリンターの活用事例5選【実際にあった製造現場での使い方】

3Dプリンターは「モノを作る」技術であることは間違いありませんが、その使い道は非常に幅広く、現場によって活用方法がまったく異なります。ここでは、実際に製造業で導入されている代表的な活用事例を5つ紹介します。「自社に置き換えたらどう活かせそうか?」を考えながら読み進めてみてください。

1) 試作品のスピード製作(開発サイクルの短縮)

新製品の試作フェーズでは、たびたび設計変更が発生します。従来、金型を作って試作するには数週間から1ヶ月以上の期間と高額な費用がかかっていました。しかし3Dプリンターを活用すれば、CADデータを元に即日で試作品を出力可能。たとえば、自動車部品メーカーでは、外注していた樹脂部品の試作品を社内の3Dプリンターで自作することで、1週間かかっていた工程が1日に短縮され、試作コストも1/5に削減された事例があります。

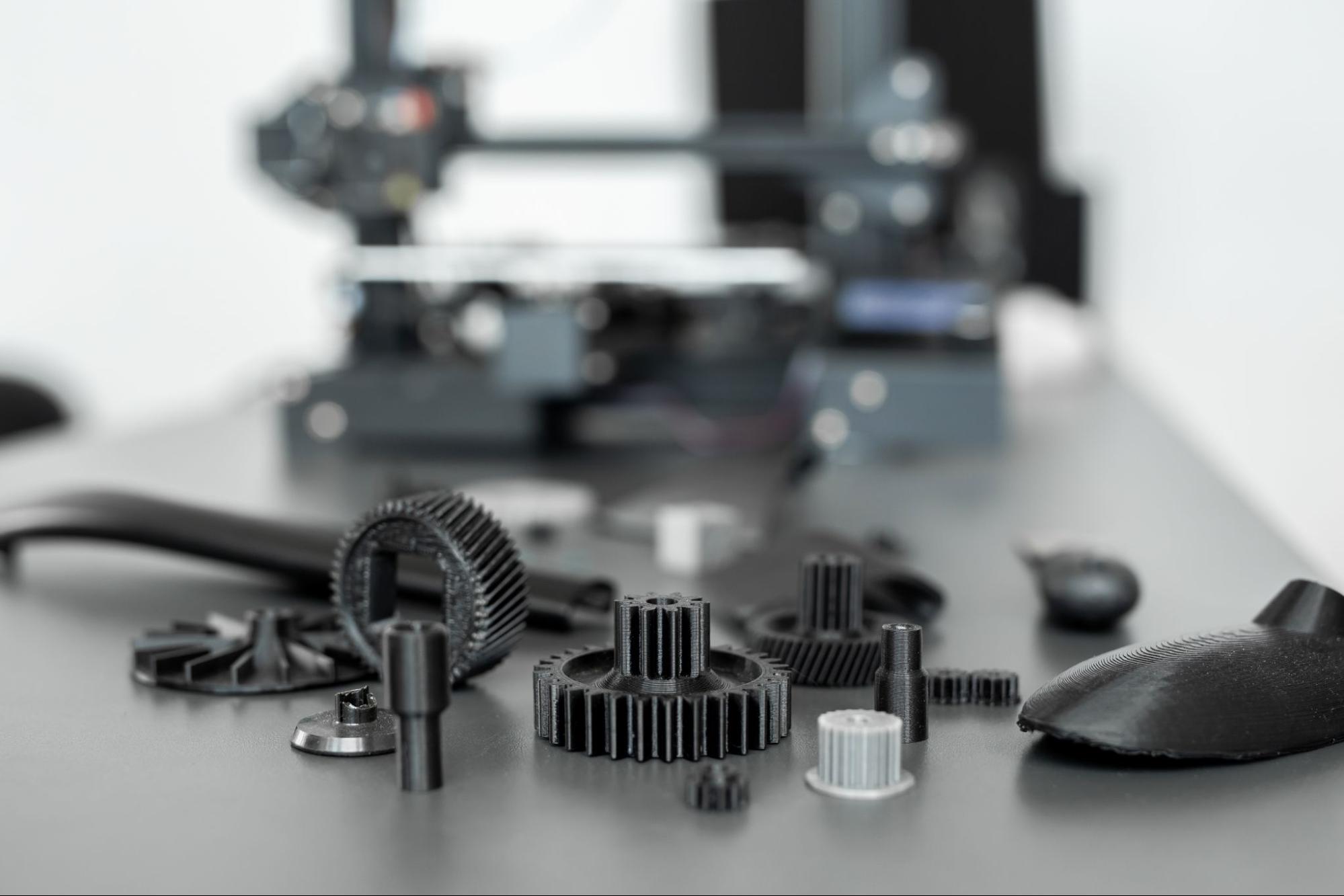

2) 製造現場での治具・工具の内製化

製造ラインで使われる治具や取付け具は、多くの場合、加工業者に都度依頼して作られてきました。しかし3Dプリンターを使えば、現場で必要なサイズ・形状の治具を設計し、数時間〜1日で現場に届けることが可能です。実際、ある精密機器メーカーでは、組立治具を内製化することで、製造ラインのダウンタイムが削減され、生産性が15%向上したと報告されています。

3) 廃番部品・スペアパーツの再現

古い設備や機械を使っている現場では、すでに生産終了している部品の交換に頭を悩ませることがよくあります。そんなとき、3Dスキャンと3Dプリンターを組み合わせることで、既存部品をデジタル再現し、自社で再生産することが可能になります。部品の取り寄せに何週間も待つ必要がなくなり、設備の稼働率向上やメンテナンスの即応性が高まります。

4) 最終製品の一部としての3Dプリント部品利用

近年では、3Dプリンターで造形した部品をそのまま最終製品に組み込むケースも増えてきました。特に航空機や医療、精密機器など、少量多品種かつ軽量化・複雑形状が求められる業界で導入が進んでいます。例として、金属3Dプリンターで製造された軽量化パーツを活用することで、従来の削り出し加工では不可能だった複雑な形状が実現し、製品の性能そのものが向上したという声もあります。

5) 展示会・営業活動用のカスタムモデル制作

意外に活躍しているのが、営業や展示会で使うための製品の縮小模型や透明モデルです。実際の製品を持ち運ぶのが難しい場合でも、3Dプリンターで作成したモデルを活用することで、お客様への説明やプレゼンテーションの質が大きく向上します。設計段階のアイデアを立体的に見せられるため、受注前の段階での説得力も上がります。

これらの事例を見てわかるように、3Dプリンターは「生産現場」だけでなく、「開発」や「営業支援」など、部門を越えて活用されているツールです。また、導入当初は試作用に限って使っていた企業が、のちに「治具」「スペアパーツ」「最終製品」へと活用の幅を広げるケースも珍しくありません。

大切なのは、「自社の課題を解決する使い方ができるかどうか」を見極めること。その判断材料として、まずはこうした事例を参考にしてみてください。

次の章では、3Dプリンター導入によって得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

3. 導入で得られるメリットとは?【スピード・コスト・柔軟性】

3Dプリンターを製造現場に導入することのメリットは、単に「モノが作れる」だけにとどまりません。実際には、開発スピードの向上、コスト削減、生産の柔軟性向上といった複数の観点で製造業に大きなインパクトをもたらします。この章では、それぞれのメリットを具体的に見ていきましょう。

1) スピード:開発リードタイムの大幅短縮

もっとも顕著なメリットのひとつが、「スピード」です。従来、製品の試作には金型の製作が必要で、完成までに数週間〜1ヶ月以上かかることが当たり前でした。しかし、3Dプリンターを使えばCADデータから直接造形が可能なため、試作品を1日〜数日で用意できます。これにより、開発サイクルが劇的に短縮され、設計変更やアイデアの反映を即時に行えるようになります。

たとえば、自動車部品メーカーのある開発チームでは、3Dプリンター導入前は週1回の試作しかできませんでしたが、導入後は毎日のように設計・造形・検証のループが可能になり、製品完成までの期間が30%以上短縮されたという報告があります。

2) コスト:試作・金型費用の削減

3Dプリンターは、試作や小ロット製造において圧倒的なコストパフォーマンスを発揮します。金型を作るとなると、数十万円〜数百万円の費用がかかるうえ、一度作ってしまうと設計変更が困難です。一方、3Dプリンターは金型不要なので、1点ものや短期使用の部品も低コストで作成可能です。

また、治具や組立補助具を外注していた企業が、社内で3Dプリントするようになったことで、年間数百万円のコスト削減に成功した事例もあります。材料費も年々安価になっており、設計変更が発生しても追加費用が最小限で済むため、コスト面での柔軟性が非常に高いのです。

3) 柔軟性:少量多品種・カスタマイズへの対応力

今の製造業では、「大量に同じものを作る」よりも、「ニーズに応じて少しずつ違うものを素早く作る」ことが求められています。3Dプリンターは金型レスで複雑な形状も容易に作れるため、まさにこのニーズにピッタリです。

たとえば、ある医療機器メーカーでは、患者ごとに形状が異なるパーツを3Dプリンターで製作することで、完全カスタマイズ対応を短納期かつ低コストで実現しています。また、部品点数の少ない製品であれば、最終製品そのものを3Dプリンターで製作することで、従来の組立ラインを不要にした事例も出てきています。

4) その他の副次的メリット

さらに、3Dプリンターを活用することで、設計者と現場のコミュニケーションが活性化するという副次的な効果もあります。デジタルデータを直接製造に反映できる環境が整うことで、設計・製造の壁を取り払い、意思決定を迅速化する組織文化が生まれるのです。

また、設計段階での形状最適化(トポロジー最適化)との相性も良く、従来の工法では実現できなかった高性能・軽量な構造の実現も可能になります。これは、従来の「削る・曲げる・接合する」では不可能だったアプローチで、3Dプリンターならではの新たな競争力を生み出しています。

3Dプリンターの導入によって、「時間」「コスト」「柔軟性」という製造業における三大課題の改善が見込めることは、多くの事例が証明しています。ただし、もちろん万能な技術ではなく、いくつかの注意点や制約も存在します。次章では、3Dプリンターを導入する際に知っておきたいデメリットとその対処法について詳しく解説します。

4. 注意したいデメリットとその対処法

3Dプリンターは製造業の現場に多くのメリットをもたらす一方で、導入すれば必ず成功する「魔法のツール」ではありません。実際には、導入後に「思っていたより活用できなかった」「想定外のコストがかかった」と感じる企業も少なくありません。

この章では、製造業が3Dプリンター導入時に直面しがちなデメリットや落とし穴、そしてその具体的な対処法を解説します。事前に理解しておくことで、導入の失敗を防ぐことができます。

1) 材料や造形サイズに制限がある

3Dプリンターで使える材料は年々増えていますが、従来の射出成形や切削加工と比べると材料の選択肢が限られる場合があります。たとえば、耐熱性や強度が求められる部品では、一般的な樹脂系3Dプリンターでは対応が難しいこともあります。

また、プリンター本体のサイズによって、造形できる製品の大きさに制限がある点も注意が必要です。

対処法:

- ・用途に応じて適切な材料・方式を選定する

・必要に応じて金属3Dプリンターや大型機種の導入・外注活用を検討する

2) 出力に時間がかかるケースもある

3Dプリンターは「早い」と言われることが多いですが、実は出力に数時間〜十数時間かかることも珍しくありません。特に、大きな造形物や高精度が求められる場合には、1日以上かかることもあります。

また、複数台のプリンターを運用する場合は、稼働のスケジューリングも重要になります。

対処法:

- ・造形時間を見越した作業計画を立てる

・急ぎの造形には高速プリンターや簡易モデルの作成で対応する

・業務フロー全体で「3Dプリンターに合わせる」仕組みを整える

3) 導入後の技術習得・人材育成が必要

「買えばすぐ使える」と思われがちな3Dプリンターですが、設計ノウハウや出力条件の調整には一定のスキルが必要です。特に初期は、プリントエラーや思い通りに仕上がらないトラブルが頻発し、「導入したけど使いこなせていない」という状況に陥ることもあります。

対処法:

- ・社内に3Dデータ編集ができる担当者を確保する

・メーカーの導入支援やトレーニングを活用

・初期段階では業務範囲を限定して少しずつスキルを積み上げる

4) 本格導入には設備コストがかかる

安価なデスクトップ型3Dプリンターであれば数十万円程度で導入できますが、工業用途での本格運用を考えると、数百万円以上の投資が必要になるケースもあります。さらに、造形材料やメンテナンス費用、場合によっては専用の設置スペースも必要です。

対処法:

- ・スモールスタート(安価な機種で試験運用)を行う

・必要であれば、サービスビューロ(3Dプリント外注)を活用

・ROI(投資対効果)を定量的に算出して社内説得材料にする

5) 精度や仕上がりが用途によっては不十分なことも

3Dプリンターの出力は、加工精度や表面の仕上がりにバラツキが出る場合があります。特に、機械的な強度や寸法精度が重要な部品については、切削加工など他の工法との比較が必要です。

対処法:

- ・試作段階では性能検証を入念に行う

・3Dプリンターと他の加工技術を組み合わせて使う(ハイブリッド活用)

・後加工(研磨、塗装、接着など)を前提に設計する

3Dプリンターは魅力的なツールであると同時に、正しい理解と運用体制がなければ期待外れに終わるリスクもあることを忘れてはいけません。導入前に自社の課題や活用目的を明確にし、小さく始めて効果を見極めながらステップアップしていくことが、成功のカギになります。

次の章では、こうしたリスクを最小限に抑えつつ、3Dプリンターを導入・活用するための具体的なステップと成功のポイントについてご紹介していきます。

5. 導入を成功させるステップとチェックポイント

3Dプリンターの導入は、単に機械を購入して終わりではありません。むしろ、導入後にどう活用し、どう社内に定着させていくかが本当の勝負です。特に製造業では、既存のワークフローや工程との整合性を取りながら、段階的に活用領域を広げていくことが成功のカギになります。

この章では、製造業における3Dプリンター導入を成功させるための具体的なステップと、事前に押さえておくべきチェックポイントを解説します。

ステップ1:導入目的を明確にする

最初に必ず行いたいのが、「なぜ3Dプリンターを導入するのか?」を明確にすることです。

たとえば、「試作のスピードを上げたい」「治具を内製化したい」「スペアパーツを自社製造したい」など、目的によって選ぶ機種や運用方法も大きく変わります。

目的が曖昧なまま導入してしまうと、結果的に「使い道がわからないまま社内で眠ってしまった…」という事態にもなりかねません。

ステップ2:スモールスタートで試験運用

いきなり本格導入するのではなく、小さな範囲から導入し、試験的に活用してみることが重要です。たとえば1台のデスクトップ型樹脂プリンターを使って、社内の治具を製作してみる。もしくは、設計部門でアイデアスケッチを立体化する用途で使ってみるなど、「まずは試してみる」姿勢が大切です。

ここで得られた成果や課題をもとに、次の展開へとつなげていくことで、現実的かつ納得感のある全社展開が可能になります。

ステップ3:社内の“使える人材”を育てる

3Dプリンターは、設計・データ処理・出力条件の調整など、ある程度のスキルが必要です。そのため、導入と同時に担当者を明確にし、必要な教育を受けさせる体制を整えておくことが成功のポイントです。

メーカーの提供するトレーニングプログラムやオンライン講座などを活用するのも有効ですし、社内で1人でも“詳しい人”がいるだけで、活用の幅は一気に広がります。

ステップ4:業務フローに組み込む

試験運用で手ごたえを感じたら、次は業務の中にどう組み込むかを検討します。設計→試作→評価→改善のサイクルに3Dプリンターを位置づけたり、メンテナンス部門におけるパーツ製作プロセスに組み込んだり、既存の業務とどう連携させるかが重要です。

ここで注意したいのが、「3Dプリンターを使うこと自体が目的化しない」ようにすること。あくまで課題解決の手段として位置づけ、成果を数値化・可視化できる仕組みづくりが必要です。

ステップ5:効果を検証し、拡大展開する

最後に、導入した結果を振り返り、効果を定量的に測定することが欠かせません。たとえば、

- ・試作日数の短縮率

・外注費用の削減額

・ダウンタイムの削減時間

など、具体的な数値で成果を示すことができれば、上層部や他部門への説得材料となり、社内全体での活用拡大が現実的になります。

さらに成功事例を社内共有することで、「うちでも使えるかも」と思う部門が増え、自然と横展開が進みやすくなります。

チェックポイントまとめ

・導入の目的は明確か?

・スモールスタートで検証できる範囲はどこか?

・担当者の教育体制は整っているか?

・業務に組み込む設計はできているか?

・成果を数値で可視化できているか?

3Dプリンターの導入は、一見ハードルが高いように思われるかもしれません。しかし、ポイントを押さえて段階的に進めていけば、確実に成果を生むツールとなります。大切なのは、「何を解決したいのか」を見失わず、小さな成功体験を積み重ねていくこと。

今や3Dプリンターは、製造業における単なる補助ツールではなく、製品開発や生産性向上を加速させる「競争力強化の武器」となり得る存在です。